【云端种树者:在世界屋脊书写绿色传奇】——拉萨南北山曲水县营造林先造后补工程(二期)

当神山的轮廓在晨曦中渐显,当雅鲁藏布江的支流在峡谷间低语,拉萨南北山的岩石缝里,正发生着一场静默的革命——一株株油松的根系刺破冻土,一簇簇互叶醉鱼草在风沙中舒展新叶。在这片海拔4000米的高原上,氧气稀薄得能数清每一次呼吸,紫外线强得能晒透三层工服,却有一群人用铁锹与智慧,在“生命禁区”里写下绿色诗行。

PART 01

雪域生态:铺展在曲水大地上的绿色答卷

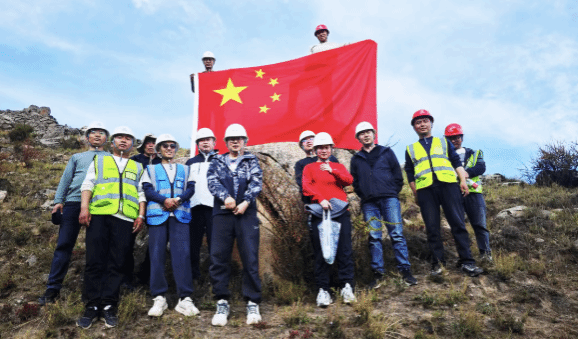

作为西藏首个河谷地区规模化生态建设与修复的标志性工程,拉萨南北山绿化工程正承载着高原生态修复与民生改善的双重使命。它既是遏制草地退化、土地沙化的重要举措,更是厚植各族群众生态福祉的民生工程。如今,这场西藏自治区史上规模最大的生态修复战役,正循着“十年绿满拉萨”的宏伟蓝图,悄然改写着高原的容颜。在山西建工西藏广晋公司承建的南北山曲水县营造林项目上,千万株新绿正扎根冻土,一幅立体生态画卷沿河谷徐徐舒展,让雪域高原的生态底色愈发鲜亮。

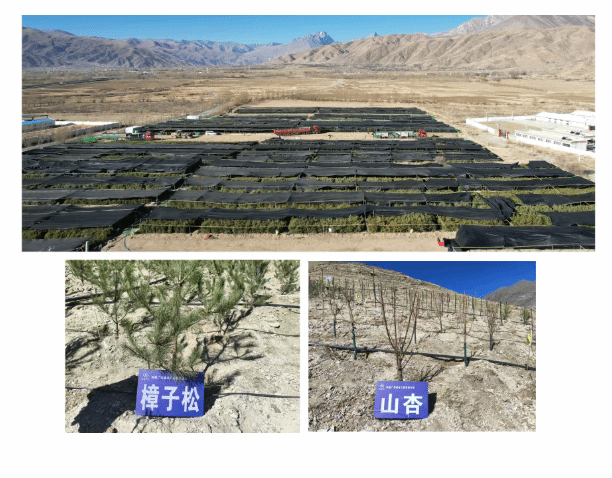

在这片土地上,10余种乡土树种组成了生态联军:白皮松扎根岩石缝隙,白榆伸展抗风枝干,绢毛蔷薇与红刺玫在坡地织就灌丛防护网,樟子松与云杉组成常绿矩阵,紫穗槐的根系在地下织就固土网络,苗木按“乔灌草”立体模式分布,仿佛为山峦披上了多层防护铠甲。植苗造林区里,树坑沿等高线排列,仿佛大地跳动的绿色脉搏。土壤改良剂正悄然唤醒沉睡的大地,这里的每一寸土地都记得,施工队曾在零下20℃的寒冬里,用体温焐热焊条,让灌溉管道在冻土中延伸。彼时,当风掠过树梢,整座山都回响着生命的合唱。

PART 02

冻土上的攻坚:管道与树苗的生存之道

01

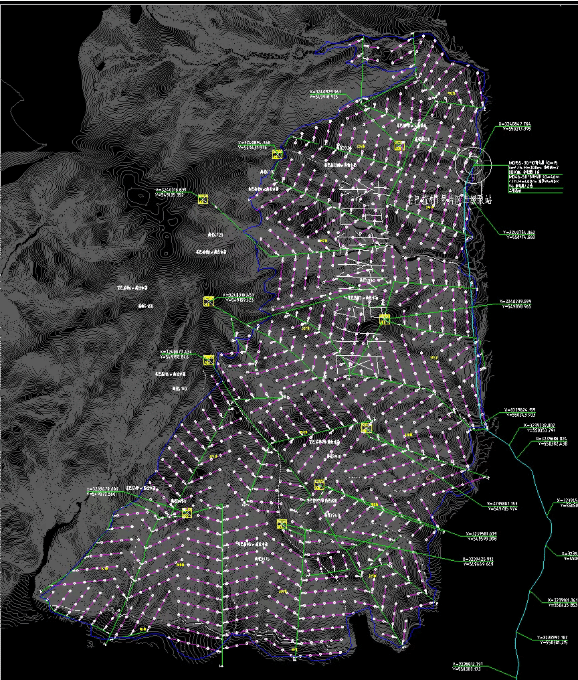

钢铁脉络:在高原织就“水脉动网”

茶巴拉标段的PE管施工记录上,67606米的数字背后,是无数个与重力、严寒较劲的日夜。泵站至主管的无缝钢管焊接需要在缺氧环境下保持0.1毫米级的精度,焊工们发明了“氧气管保温套”,用羊毛毡包裹气瓶防止结冻;主管与支管的热熔连接必须在日均温5℃以上完成,工人们便在凌晨4点起床预热设备,只为抓住正午两小时的施工窗口。

一号泵站架设在海拔4120米的山坳里,与海拔3850米的二号泵站相隔3.2公里——这段在地图上看似短促的距离,藏着70多处陡坡与岩缝,是工人们背着测量仪,深一脚浅一脚踩出来的轨迹。67606米的管道,换算成公里数足有67公里,若平铺开来能从山脚一直铺到云里。这些PE管、无缝钢管与配件,靠的是”空中+地面”的接力运输:无人机驮着轻便的传感器和接头,在峡谷间划出银线;索道吊着6米长的无缝钢管,像给山体系上金属腰带;骡队则驮着盘成圈的PE管,在仅容一人通过的羊肠小道上蹒跚,铃铛声在岩壁间撞出细碎的回响。

为了让每棵树苗都喝上“精准水”,管道系统像大树的根系般逐级分叉:直径160毫米的主管是“主动脉”,沿着山脊线匍匐;直径90毫米的支管是“分支血管”,顺着等高线延伸;最终通过直径25毫米的滴灌管,像毛细血管般通向68万个树坑。工人们用GPS定位每一个灌溉点,误差不超过5厘米,仿佛在岩石上绣花——这头是泵站轰鸣的水泵,那头是树苗根系的细微吮吸,67公里的管道里奔涌的,是让绿色在高原扎根的底气。

02

苗木突围:给每棵树“定制生存方案”

在柏林标段的育苗基地,油松幼苗正经历着”高原驯化”:先在无纺布覆盖的育苗床适应30天,再经灭菌灵土壤消毒、精准施肥,最后才能踏上定植之路。这是一场与时间的赛跑——起苗前喷上PVO水分蒸腾抑制剂,运输时保持土球完好率100%,定植时用“三埋两踩一提苗”古法,让根系与客土紧密相拥。

山西林业职业技术学院的专家曾在这里蹲点半月,手把手教工人辨别土壤墒情:“看草根含水量,捏成团不散为最佳;测地温,5℃以上才能浇定根水。”如今,茶巴拉的油松成活率已达85%,那些曾被认为“种不活”的山坡,正被层层新绿覆盖。冬季来临时,工人们给树干裹上保温棉,树坑浇足“越冬水”,仿佛给树苗盖上了温暖的棉被,静待来年抽枝展叶。

PART 03

科技为翼:当无人机略过神山之巅

茶巴拉村的清晨,24岁的巴桑卓嘎戴着防晒面罩,操控无人机掠过4100米的山梁。屏幕上,苗木生长数据实时跳动——这是她通过项目免费培训学会的技能,如今每天能完成200亩林地的监测。“以前一天跑不完一个山头;现在无人机1小时搞定,还能发现很多眼睛观察不到的信息。”无人机的妙用远不止于此:搭载气象监测模块,它能预警霜冻来临;挂载红外相机,可识别病虫害早期信号;遇上陡峭山坡,还能精准投放树苗与肥料。更令人称奇的是高原定制化停机坪,结合5G网络,让无人机在7级大风中也能平稳起降,调度效率提升60%。当VR设备让新工人提前“穿越”到高海拔施工现场,当风筝线监测软件精准把控每一棵树苗的种植流程,科技与传统正在这片土地上完美结合。

PART 04

高原人家:那些与树共生的日子

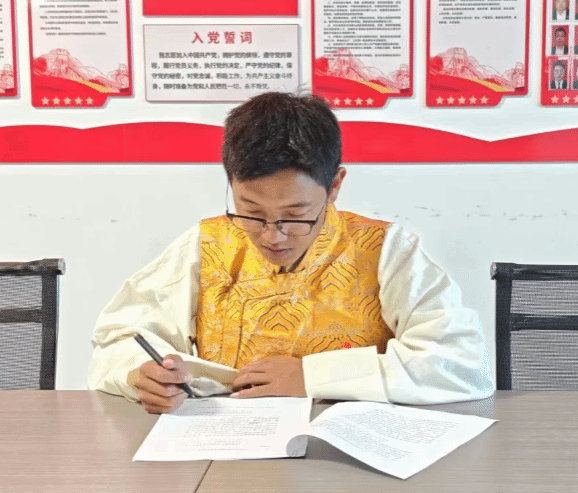

次旦的笔记本里,藏汉双语的技术术语密密麻麻写满了每一页——“苗木驯化期”旁标着藏语注解,“土壤墒情检测”,下面画着简易示意图。这个刚走出校园就扎进项目的藏族青年,曾对着油松与云杉的幼苗犯难,如今在党员邵晓鹏“一带二”的帮扶下,已能独当一面:用游标卡尺测量苗木地径,凭经验判断土壤pH值,连山西来的林业专家都夸他“比老技术员还懂高原苗木的脾气”。

“我作为家里的独生子,是家里的主要劳动力,现在每月能挣8000元,家里再也不用为生活开支发愁了。”他说这话时,正蹲在育苗床边给新来的实习大学生演示如何检查根系活力。阳光穿过油松的针叶,在他翻页的笔记本上投下细碎的光斑,那些曾经生涩的术语,如今从他口中讲出来,混着藏腔的普通话格外生动,像在给年轻人们讲一段关于成长的故事。

在项目的集装箱房,阿找和普布顿珠夫妻俩已经住了3年。他们的门外,一片郁郁葱葱的小树苗正在茁壮成长,帐篷里,普布多珠的手机存着600多张苗木生长照。“这棵油松是2024年种的,当时才1.2米,现在快到我肩膀了。”他指着照片里的树苗,眼里的骄傲像山间的星光。项目带动当地农牧民日均增收240元,2024年更是让当地藏族群众增收超千万元,那些曾靠天吃饭的双手,如今正亲手培育着希望。

PART 05

绿满高原:生态与民生的双重答卷

当第一缕阳光掠过茶巴拉的树梢,67606米的管道正将河水送往每一棵树苗的根部,10万株新苗在风中摇曳,像无数双挥动的手。这里的每寸绿都连着民生:藏族女孩变身无人机飞手,刚毕业的少年通过技能培训成为技术骨干。

生态的改变更在悄然发生:拉萨河沿岸的沙尘天数逐年减少,藏原羚的踪迹越来越近,就连空气里的含氧量,也因植被增多而悄悄上升。这不是偶然——项目严格筛选的数十种乡土树种,不仅适应高原气候,更构建起稳定的生态系统;“先造后补”的模式,让每一分投入都转化为实实在在的绿意。

施工前

施工后

当绿色成为信仰

在茶巴拉项目副经理凌旭东的笔记本上,写着这样的文字:“今日种下的是树苗,明日收获的是希望。”这里的人们相信,今天种下的每一棵树,都是写给未来的信。当油松的球果落地,当互叶醉鱼草的种子随风飘散,当孩子们指着曾经的荒山说“那是我爸妈种的树”,这场发生在世界屋脊的绿色革命,早已超越了工程本身。

因为最动人的不是数字,而是那些与树共生的故事——是巴桑操控无人机时眼里的光,是次旦笔记本上越来越工整的字迹,是普布夫妻俩守着树苗慢慢变老的执着。在这片离天空最近的土地上,一群人用热爱与坚守证明:高原的绿,从来都长在人心里。